相続するなら知っておきたい、遺留分(いりゅうぶん)の割合や注意点

- 遺留分侵害額請求

- 相続

- 遺留分

夫が死んだ後は、妻だからすべての遺産を相続できると思っていませんか?

しかし、ご家族が亡くなって相続が発生した時、相続人であっても当然に遺産を受け取れるとは限りません。遺言書が残されていた場合、その内容によっては、相続人でも遺産を法定相続分どおりに受け取れなくなる場合があるのです。

例えば、死んだ後は愛人に全財産を相続させる旨の遺言書を夫が残している。また、長男だけに全財産を相続させると書かれた遺言がある。遺言書が残されていれば、原則としてすべての遺産は愛人や長男のものとなり、ほかの人は何ももらえないというわけです。

しかし、「遺言の内容に納得がいかない!」そんな場合は、もともと相続人であった方は、遺留分を請求する方法によって、最低限の遺産を受け取ることが可能となります。

遺産を相続する上で知っておきたい、遺留分を請求する方法や受け取れる限度、注意点などについて弁護士が解説いたします。

1、相続人なのに財産がもらえないケースは?

民法上は、一定の親族を相続人と定めており(例えば配偶者、子、子が無ければ親、子も親もなければ兄弟姉妹、その立場によって法定相続分が定められています。しかし、遺言がある場合、その内容によって相続できる遺産の額は大きく変動し、時には全くもらえないという事態もあり得ます。たとえば以下のようなケースを考えてみましょう。

- 遺言書に、遺産を全て愛人に相続させると書かれていた。

- 遺言書に、遺産を全て寄付すると書かれていた。

- 特定の相続人に「遺産をすべて相続させる」と遺言を残していた。

このような遺言が発見されれば、遺産の受取人以外は、落胆か怒りか、何らかの負の感情を抱くでしょう。しかし、これらの遺言は、指定された遺産の受取人に相続の権利をそっくり移してしまう効力を持っています。たとえそれが愛人への遺贈でも、名も知らぬ団体への寄付であっても同じです。

本来、遺産とは亡くなった本人の財産そのものですから、それをどう処分するかは、その本人の意思が尊重されるべきと考えられています。つまり、遺言は、民法が定めた法定相続分よりも優先される、強いものなのです。

2、遺留分(いりゅうぶん)とは?

とはいえ、遺言だけですべてを決するとなると、親族として長年関わってきた相続人はやりきれませんし、時には、遺族が生活自体に困るケース、たとえば、夫名義の家に住んでいた妻が居住場所を失い路頭に迷うといった事態にもなりかねません。

一方で、遺言の内容を完全に否定してしまうと、遺言者の生前の意思をないがしろにすることになり、これでは遺言制度自体の意味がなくなってしまいます。

そこで、法律は、遺言によって相続分を奪われた一定の相続人について、最低限の取り分を保証することで、両者の調和を図ることとしました。これが、遺留分の制度です。

3、遺留分請求できる人・できない人

遺留分は、相続人の一定の権利を保護するものですが、残念ながら、相続人であれば全員に認められるというわけではありません。以下、遺留分が認められる人、認められない人に分けて説明します。

-

(1)遺留分請求できる人

- 配偶者、子、直系尊属(親・祖父母)は遺留分の権利者です。ただし、親は子がいない場合に、祖父母は、子も親もいない場合に限って認められます。

- 子が被相続人よりも先に死亡した場合は、代襲相続人である孫に遺留分が認められます。

- 胎児は、相続開始時(被相続人の死亡時)に存在していれば、既に生まれたものとみなされる結果、相続人の資格を取得します。したがって、胎児も、既に生まれている子どもと同じように遺留分権利者となります。

-

(2)遺留分請求できない人

- 兄弟姉妹には遺留分がありません。もともと相続制度は、被相続人と生計を共にしていた近しい相続人の生活保障をその目的としていますが、兄弟姉妹と生計を共にすることはまれであり、保護の必要性は低いと考えられているのです。

- 「排除」、「相続欠格」、「相続放棄」によって相続人の地位を失った相続人は、たとえ配偶者や子、親であっても、遺留分を有しません。

ただし、これらの法的効果は、当事者本人のみに及ぶので、その代襲相続人には遺留分が認められます。たとえば、悪行を尽くして親から「排除」された長男本人は遺留分がありませんが、その長男が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続人である長男の子には遺留分が認められるのです。

4、遺留分の割合について

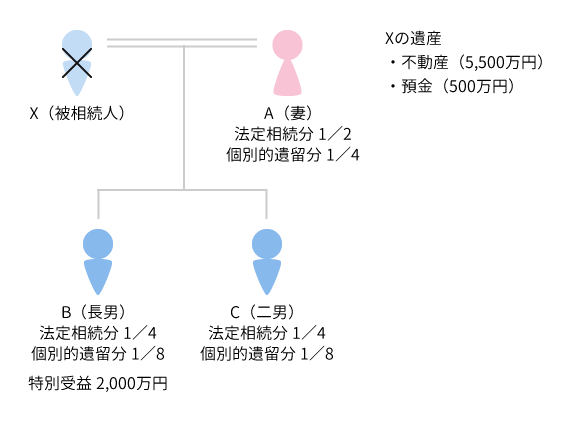

実際に自分に認められる遺留分の遺産に対する割合を、「個別的遺留分割合」といいます。個別的遺留分割合は、遺留分権利者の地位ごとに定められた「総体的遺留分割合」に、法定相続割合を乗じて算出します。

「相対的遺留分割合」は、被相続人に配偶者も子もおらず、親または祖父母(直系尊属)のみが権利者の場合には3分の1、それ以外の場合には、すべて2分の1と決まっています。

具体的な計算式と割合を見てみましょう。

- 配偶者のみ→2分の1×100%=2分の1

- 配偶者と子一人→配偶者:2分の1×2分の1=4分の1、子:2分の1×2分の1=4分の1

- 配偶者と父母(または祖父母)→配偶者:2分の1×3分の2=3分の1、父と母それぞれ:相対的遺留分2分の1×3分の1=6分の1ずつ

| 相続人の構成 | ①相続人全員の 遺留分割合 |

②相続人それぞれの遺留分割合 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟 | ||

| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |

| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | × | × |

| 配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | × | 1/6 | × |

| 配偶者と兄弟 | 1/2 | × | 1/2 | × | × |

| 子どものみ | 1/2 | × | 1/2 | × | × |

| 父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 | × |

| 兄弟 | × | × | × | × | × |

5、遺留分の計算について

実際の遺留分額は、「個別的遺留分割合」×「基礎となる財産額」の式で計算します。では、「基礎となる財産額」とはどうやって計算するのでしょうか。

-

(1)基礎となる財産額とは

遺留分の基礎となる財産額は、①相続開始時のプラスの財産額+②一定の生前贈与額-③相続開始時の債務額、という式で算出します。生前贈与を受けた人と受けていない人の公平を図るための計算です。

ここで、②一定の生前贈与額とは、死亡から1年以内の生前贈与全額と、特別受益としての贈与全額、さらに、1年以上前の贈与でも遺留分を侵害することを知ってなされた贈与については全額、を指しています。また、贈与ではなく売買の形をとっていたとしても、あまりに安い取引であれば、通常の売買価格との差額分が実質的には贈与といえることからその額も算入します。

なお、贈与物が金銭の場合は、物価指数を用いた換算を行います。不動産の場合も基準時を定めて評価を行う必要があります。すべて、当事者間の実質的な公平を維持するための工夫です。 -

(2)個別的遺留分額の計算方法

実際に受け取れる個別的遺留分の額は、「個別的遺留分割合」×「基礎となる財産額」の式で計算しますが、仮に、遺留分権利者が生前贈与を受けていた場合にはその金額を差し引き、また、遺留分権利者が債務を引き継ぐ場合は、その額を加算します。

このような複雑な計算を行い、最終的に遺留分の額が確定されるのです。

6、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)について

遺留分を実際に相手に請求する行為を、遺留分減殺請求といいます。

ここでのポイントは、たとえ遺留分の正当な権利者であっても、それを自ら相手に請求しなければ、その権利を実現できないということです。相手が勝手に自分の遺留分を計算して、渡してくれるわけではないのです。

しかも、請求しないまま一定期間が経過すると、権利自体が消滅してしまうという時効制度も重要です。詳しくご説明します。

-

(1)遺留分が侵害されていること

遺留分減殺請求を行うためには、まず、自分の遺留分が現実に侵害されていることが条件となります。したがって、基礎となる財産額と個別的遺留分割合から計算して、遺言の内容が、本来の法定相続分だけではなく、個別的遺留分の額を実際に侵害していることを確認しなければなりません。

もちろん、遺産の全てを特定の人物に相続させる、といった内容であれば、その特定の人以外の相続人の取り分は遺言によって0となるわけですから、当然に遺留分を侵害されていることになります。 -

(2)遺留分減殺請求の方法

遺留分殺請求の方法は特に定めがなく、口頭や手紙でも請求自体は可能です。

しかし、こうした方法では、実際にいつ請求を行ったかを厳密に証明することが困難であり、特に、時効が問題になる場合には不利になりかねません。

こうした不利益を避けるため、相手に遺留分減殺請求の意思表示が届いた日を確実に特定できる「配達証明付内容証明郵便」の送付が適しています。 -

(3)遺留分減殺請求権と時効

遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から、わずか1年という短期間で消滅します。

また、仮に遺留分侵害の事実をまったく知らなかった場合(遺言の存在自体を知らなかった場合を含む)でも、相続開始時から10年経てば、やはり請求できなくなります。

これは、数ある法律上の時効制度の中でも、かなり短い期間設定であり、特に注意が必要です。

7、遺留分減殺請求は弁護士にご相談を

遺留分減殺請求を行うためには、自分が遺留分をいったいいくら侵害されているのか正しく計算することが不可欠ですが、多くの場合、正確な遺留分額の把握は困難です。

そもそも遺産全体を調査して把握するだけでも大変なうえに、生前贈与がある場合や、遺産に不動産や株式が含まれる場合はその評価も問題となり、計算は複雑を極めます。

また、遺留分侵害者が複数ある場合には、遺留分減殺請求は、それぞれの侵害者に対し、個別に請求せよという難関ルールもあります。つまり、遺産の3分の2を愛人に、残り3分の1を福祉施設に贈与するという遺言であれば、遺産総額の把握はもちろん、愛人と福祉施設の取り分と、自分の個別的遺留分とを正確に計算して、その侵害分を愛人と福祉施設それぞれに正しく請求しなければならないのです。

このように、遺留分減殺請求のハードルは高いにもかかわらず、原則として1年以内に行使しなければ権利が消滅してしまうという厳しい制度でもあります。

また、遺産に不動産が含まれる場合、遺留分減殺請求の結果、請求相手と自分とがその不動産を共有する関係に陥ることもあります。共有不動産は、その後の処分も利用もままならず、権利関係は複雑化し、新たな問題の源となり得ます。

このように、遺留分減殺請求によって、新たな法的紛争を生じさせることは決して得策ではありませんから、遺産全体とそれぞれの権利関係を十分に把握したうえでの法的問題の整理はとても重要です。

また、内容証明郵便を送っても、相手がすんなりと遺留分を払ってくるケースはそう多くはありません。協議、調停を経ても決着しなければ、結局、弁護士に依頼して裁判をせざるを得ません。相続の紛争が大きくなる前に遺留分に詳しい弁護士に相談して、遺産相続の問題をきちんと整理すること、ベストな解決方法を共に探していく過程はとても有意義です。

ベリーベスト法律事務所では、複雑な相続問題や相続紛争の解決実績が豊富な弁護士が、各種のご質問やご相談を承っております。法定相続割合とは異なる遺言を発見された方、今後の進め方に不安や疑問をお感じの方、または、これから遺言書を作成するにあたり、遺留分について理解しておきたいとお考えの方、是非ともお早めにご相談ください。

遺産相続に関する弁護士による初回相談料金は無料(60分)です。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

- |<

- 前

- 次

- >|